外交官の仕事について

Q. 2年間のスペインでの研修及びメキシコでの勤務の後、しばらくは本省で勤務されたとのことですが、どのようなお仕事をされていたのでしょうか?

1991年にメキシコから帰国し、1999年にパリに赴任するまでの約8年間、東京で勤務していました。最初は中米担当として、次にスペイン・ポルトガル担当として業務にあたりました。

中米担当時代には、主に2つの業務に携わりました。1つ目は開発協力、つまりODA(政府開発援助)関連の仕事で、内戦終結後の国々に対してどのような支援が可能かを検討しました。2つ目は民主化支援で、長らく独裁政権や内戦が続いた国々において、いかに民主化の流れを定着させるかが大きな課題でした。たとえば、日本からの選挙監視団の派遣手続きも担当しました。ちょうど妊娠・出産の時期だったため、実際に私自身が現地に出張することは叶いませんでしたが、無事に選挙監視団が派遣され、「自由かつ公正な選挙」が実施されたと出産後に知り、安堵したことを今でもよく覚えています。

その後のスペイン・ポルトガル担当時代には、経済・文化面を含めた両国との交流の枠組みづくりに注力しました。中でも印象深い業務は、『日本・スペイン・シンポジウム』の第1回開催に携わったことです。このシンポジウムは、長期的視野に立って両国の相互理解と協力関係の強化を目的としたもので、第1回はマドリードで開催され、その後は日本とスペインで交互に毎年開催されています。日本とスペイン両国の政治家、財界人、芸術家など、さまざまな分野で活躍する有識者が一堂に会します。

第25回という節目の年となる今年は、10月にバルセロナでの開催が予定されています。かつて外務省本省で立ち上げに関わったこのシンポジウムに、立場は異なりますが関われることを大変うれしく思っています。この25年間、シンポジウムの継続を通じて両国の有識者間の交流が進み、それが政治・経済・文化といった各分野における持続的な関係構築の礎となっていると感じています。

Q. 本省(東京)、OECD日本政府代表部(パリ)を経て、2002年から在メキシコ日本国大使館へ赴任されたとのこと、日本の本省勤務と大使館勤務とで、一番の違いは何でしょうか?

本省勤務では、外交面で総理や外務大臣などの政府の要職をお支えすること、省の運営、国会対応なども主な業務に含まれてきます。交渉方針を立てたり、企画全体の設計に携わったりもします。

一方、大使館での勤務は、現地における最前線の業務です。政治分野では、現地の政治・経済に関する情報を収集・分析し、本省へ報告します。これが交渉方針や企画立案の基礎資料となります。また、現地に進出している日本企業の支援も重要な役割の一つで、課題が発生した際には、その解決に向けたサポートを行っています。

文化面では、日本を正しく理解してもらうための広報・文化活動も大切な任務です。私自身、海外に滞在するたびに「日本のことは知っているようで、実は知らないことが多い」と痛感し、帰国のたびにさまざまなことを学んでいます。茶道や華道のお稽古に通い、日本酒についても学びました。

Q. IESEで様々なスペイン語話者と話す中で、日本では全く意識することのなかった「スペイン語文化圏」の巨大な存在感を感じました。四方さんも同様に感じられますでしょうか?また、四方さんが感じられているスペイン語文化圏のポテンシャルのようなものがあれば教えてください。

おっしゃる通りだと思います。共通言語があることで、スペイン語圏には非常に大きなポテンシャルがあります。ビジネスの場でも、スペイン語が話せることは大きなアドバンテージになりますし、サッカーのような趣味を通じたコミュニケーションでもメリットを感じます。

歴史的背景もありますが、中南米には西洋的な価値観が根付いているため、日本のビジネスパーソンにとっては比較的理解しやすい環境だと思います。

リーダーシップについて

Q.どのタイミングで管理職を経験されたのでしょうか?管理職となり意識されたこと、また理想とするリーダー像などあれば教えて頂けないでしょうか?

管理職になったのは、大臣官房広報文化外交戦略課で企画官を務めた時です。

意識していることは3つあります。

1つ目は、公平であること。これは非常に難しいことで、自分では公平に対応したつもりでも、他者から見るとそうは受け取られないこともあるかもしれません。

2つ目は、意思決定プロセスを迅速にし、一人で温めすぎないこと。重要なことはじっくり考える必要がありますが、その場合も一人で悩まず、周囲と議論しながら検討するようにしています。

3つ目は、決裁を迅速かつ確実に下ろすこと。決裁が遅れると、部下である担当者が「自分の仕事は重要ではないのか」と感じ、モチベーション低下につながるので、忙しくても決裁承認は後回しにしないように意識しています。

理想のリーダー像としては、「教養が広く、引き出しの多い人」です。例えば、イギリス人と仕事をする際には、いきなり核心に触れるのではなく、一見関係のないような雑談やジョークを交えながら信頼関係を築き、その後で本題に入ることが多いのですが、その雑談やジョークからは教養の深さが感じられました。

Q. 総領事であることは、バルセロナにおける日本国の「顔」としての重責もあるのではないかと思います。何か意識なさっていることはありますでしょうか?

先ほどの回答とも重なりますが、「公平であること」を大切にしています。それは、日本人に対しても、スペイン人に対しても同様です。また、できるだけ笑顔でいることを心がけています。「日本の総領事は近づきにくい人」「日本人は堅くてつまらない」などとは思われたくないですよね。

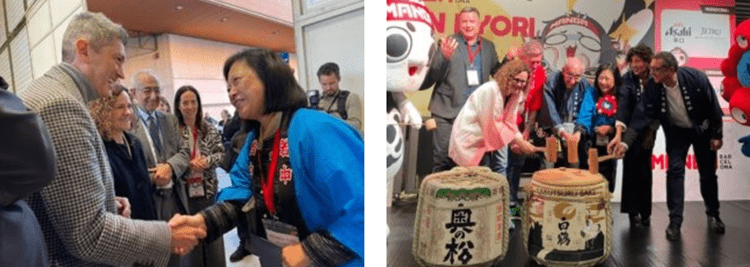

第30回マンガ・バルセロナ、オープニングセレモニーでの開会の挨拶・鏡開き(2024年12月)

Q. 将来、国際舞台で働きたいと考える若い世代に向けてメッセージをお願いします。

「海外で働きたい」と思っていること自体が現在少数派であり、それだけでも素晴らしいことだと思います。

だからこそ、その思いを諦めず、努力を続けてほしいです。

すぐにうまくいく人もいれば、時間がかかる人もいると思いますが、一番大切なのは諦めないこと。そして、次に大切なのは「楽観的でいること」です。3つ目は、チャンスをつかむこと。チャンスが訪れたときにしっかりと掴めるよう、常にアンテナを高く張っておく必要があります。4つ目は、信頼関係を大切にすること。チャンスが巡ってくるためには、日頃から人間関係を丁寧に築いておくことが大切です。

インタビュアー:Class of 2025 メイ

※四方さんには「女性外交官としての歩み」や「キャリアと育児の両立」といったテーマでもインタビューを行い、別の記事(note)にまとめています。よろしければ、ぜひこちらご覧ください。