こんにちは。IESE Class of 2026 のKazuです。

現在、1年生はTerm 3の折り返し地点を過ぎ、1st yearの終わりが近づいてきました。そんな中私は、セクションのチームメイト(ポーランド人、インド人、私の3人)と一緒に、国連関連機関が主催する「1st UN Citiverse Challenge」に挑戦しました。幸運なことに、全114チーム中の上位5チーム(ファイナリスト)に選ばれ、先日グローバルでのウェビナーにも参加し、UN関連機関の関係者や各国の学生に対してプレゼンテーションをしてきました。

コンペティションについて

本コンペは、大学院生以上の学生を対象とし、テクノロジーを活用して地球規模の課題に取り組むこと、ならびに未来の都市の在り方を再構想することを主題として、参加者が互いにソリューションの提案を競い合う形式で実施されました。

https://www.itu.int/metaverse/virtual-worlds/1st-un-citiverse-challenge/

他のコンペティション、特にケースコンペティションのようにビジネススクール中心のイベントではなく、工学系の大学院でメタバースの研究に携わっている学生が多く参加していました。私の場合は、たまたまポーランド人のチームメイトがこのイベントの存在を発掘してきて一緒にやろうとなりました。

第1回大会のテーマは以下の3つでした:

1.公共サービスへのアクセス

2.持続可能性とレジリエンス(回復力)

3.観光とデジタル文化

選考は以下の3段階に実施されました。

3月:1ページのエグゼクティブサマリーによる書類選考(114チーム)

4月:レポートとプロトタイプによる書類選考(47チーム)

5月:プレゼンテーションによる最終審査(5チーム)

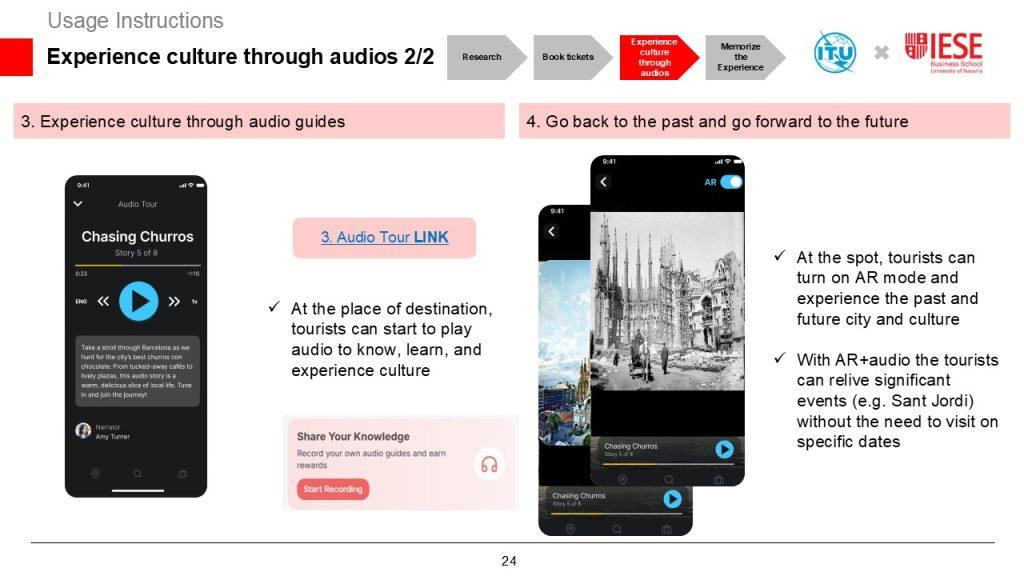

上記のテーマのうち、私たちは、3. 観光とデジタル文化のテーマに取り組みました。地元住民によるaudio guideやAR技術を活用し、観光客に新たな旅程を提案するアプリケーションを検討しました。アプリケーションを活用し、観光客の一極集中や観光のシーズナリティーの是正を目指しました。

コンペティション参加の感想

コンペに参加して、以下3つの良さを感じました。

- 明確な勝敗があるシビアな環境

授業のケースディスカッションとは違い、明確な優勝劣敗があるため、日々の授業よりも成果(アウトプット)に対して全員が強いこだわりをもっていました。日々のケースディスカッションだと、どうしてもチームメイトの人間関係的な観点から、折衷案的な議論に陥りがちですが、それが一切ありませんでした。 ポーランド人が連休をすべて消費し練りに練ったアプリケーションのUIのデザイン案を、インド人がより良くしようと、デザイン案とかなり異なるUIを実装しチーム内で共有した際、凄まじくピリついた空気が流れていたことは今でも忘れられません。最終的には、ビジネスの目的や戦略も含めて3人で議論を重ね、納得のいく提案が完成しました。一年生のうちに、多様性に富んだチームで鋭い議論をぶつけられたのは非常にいい経験でした。

- 授業内容を実践で活かせる

2学期の必修科目として、Digital Transformation of Organization and Marketsという授業があるのですが、まさに上記の授業で学んだことを本コンペティションで実践できました。どうしても、授業の時間は他の学生の意見を聞くという時間も長くなる一方、コンペにおいては少人数でインテンシブに実践ができました。教室で学んだことを、自分で考えて、手足を動かし実践し、血肉にできたと考えています。

- 英語でのディスカッションにおける立ち振る舞い

私は、いわゆる純ドメなので、お恥ずかしながら、入学以降言語的に苦労してきました。①に通じると点ではありますが、コンペを通じて、3か月間一つのテーマに深く取り組み、少人数のチームでバリューを出さなければいけないため、発言の回数・質ともに向上することが必須要件でした。コンペを通じて、英語環境でのスタンスの取り方を飛躍的に向上できましたし、日々のチームディスカッションにも還元できていると考えています。

チームワークの詳細ですが、①ポーランド人チームメイト:市場調査と問題定義、インド人チームメイト:プロダクト開発、私:ビジネスの具体化といった役割分担ですすめました。前職は、業務領域のコンサルティングをしており、特にカスタマー戦略の立案などをしていたので、issueをベースにしたプロダクト開発をした経験はかなり役に立ちました。また、日々のタスクでの価値の出し方としては、非日本人は口頭での議論に終始してしまい、特に資料におとして可視化するといったことをあまりせず、後日打ち合わせをするとまた話が戻ってしまう、といったことが何度かあったのですが、資料を通して可視化し、議論の落としどころに導いていくようなマネジメントで、こういう仕事のやり方を企業できっちり教育されているという意味で、日本人は貢献しやすいんじゃないかと思いました

また、短期間で毎日長い間時間を共にすることになるので、確実にコンペ前よりもさらにチームメイトと仲良くなりました。コンぺ後にチームメイトと飲んだCavaの味は忘れられません(ベロベロに酔っぱらいました)。

結果として優勝は逃しましたが、特別賞としてthe Universitat Autònoma de Barcelona(UAB)のスポンサーシップを獲得し、6月11日~12日にイタリア・トリノ現地で実施される2nd UN Virtual Worlds Dayで、改めてプレゼンテーションを実施する機会を頂きました。前述のとおり、ゴリゴリの理系院生がひしめく中で、理系バックグラウンドの無いビジネススクールの学生の私たちが特別賞に輝いたのは、『他チームと比較して、ソリューションと社会課題の関連性、ソリューションを支えるビジネスモデル、ビジネスの拡大戦略が極めて明瞭でイメージ可能であったこと』をフィードバックとしていただき、MBA学生ならではのバリューを出せたのではないかと思います。

※昨年のUN Virtual Worlds Dayのイメージ

授業や就職活動との両立は簡単ではありませんが、こうしたコンペティションには在学中に1度は挑戦してみる価値があると思います。少しでも興味のある方は、ぜひチャレンジしてみてください!

関連記事